© Texte déposé.Droits réservés

|

| Marx |

|

| Teilhard |

En allant de Marx à Teilhard de Chardin - et Garaudy nous aidera à faire ce chemin -, nous allons comprendre justement ce qui fait la grandeur de l’homme, et le rend apte à accueillir la transcendance.

Pas question

de nier l’athéisme de Marx, mais sa critique de la religion ne l’amène pas à un

athéisme militant, encore moins combattant.

Dans l’introduction à la «Critique de la philosophie du droit de Hegel», il écrit : «La critique de la religion s’achève par la leçon que l’homme est pour l’homme l’être suprême, donc par l’impératif catégorique de bouleverser toutes les conditions où l’homme est un être humilié, asservi, abandonné, méprisable» [op.cit, p 99]. Rappelons que pour Emmanuel Kant [1724-1804], l’impératif catégorique premier, fondement de tous les autres impératifs catégoriques, m’ordonne d’agir «de telle sorte que la maxime de [ma] volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle» [«Critique de la raison pratique», 1ère partie].

Mon action doit répondre à des critères applicables partout, par tous, en toutes circonstances. A vingt-cinq ans, Marx, au nom de cet impératif transcendant, déclare la révolution au monde : «Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières ; ce qui importe, c’est de le transformer.» [Marx, « Ad Feuerbach », op cit, p 235]. Son œuvre entière sera consacrée à la compréhension des causes de l’abaissement de l’homme, et des moyens de les «bouleverser».

Dans l’introduction à la «Critique de la philosophie du droit de Hegel», il écrit : «La critique de la religion s’achève par la leçon que l’homme est pour l’homme l’être suprême, donc par l’impératif catégorique de bouleverser toutes les conditions où l’homme est un être humilié, asservi, abandonné, méprisable» [op.cit, p 99]. Rappelons que pour Emmanuel Kant [1724-1804], l’impératif catégorique premier, fondement de tous les autres impératifs catégoriques, m’ordonne d’agir «de telle sorte que la maxime de [ma] volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle» [«Critique de la raison pratique», 1ère partie].

Mon action doit répondre à des critères applicables partout, par tous, en toutes circonstances. A vingt-cinq ans, Marx, au nom de cet impératif transcendant, déclare la révolution au monde : «Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières ; ce qui importe, c’est de le transformer.» [Marx, « Ad Feuerbach », op cit, p 235]. Son œuvre entière sera consacrée à la compréhension des causes de l’abaissement de l’homme, et des moyens de les «bouleverser».

Quelles sont ces causes ? Quels sont ces moyens ? Autrement dit: comment créer les conditions d’un accueil, collectif ou intime, de la transcendance ?

Le «capital»

est, comme déjà dit, l’obstacle social

principal à cet accueil, parce

qu’il génère l’aliénation de tous les

membres de la société, qu’ils soient comme la grande masse victimes du

«système» ou qu’ils en soient, comme membres ou serviteurs de la classe

dominante, bénéficiaires en termes d’argent et de pouvoir – ou d’illusion de

pouvoir.

Le capital

est un rapport social où le prolétariat, qui ne possède que sa force de

travail, est exploité par la bourgeoisie, propriétaire des moyens de la

production. Etudiée par Marx à partir de 1846-1848, cette exploitation est fondée sur la plus-value que le propriétaire, le

«capitaliste», tire du travail du prolétaire, en le rémunérant moins que la

valeur créée. Sans cette plus-value, le profit, seul vrai Transcendant du

bourgeois, est inexplicable, incompréhensible, impossible, quelles que soient

les contorsions de l’économie politique ou de la «science» économique. Pour

maintenir le taux de la plus-value, mieux : pour l’augmenter, les

capitalistes ont besoin d’une domination totale, matérielle et morale, sur les

prolétaires dans leur globalité et sur chaque prolétaire individuel. Cette

domination, Marx la nomme aliénation

et c’est elle qu’il a d’abord étudiée jusqu’en 1846: aliénation du produit du travail, qui échappe à celui

qui l’a fabriqué ; aliénation de l’acte

de travailler qui n’est plus décidé et organisé par le sujet ; aliénation

du travailleur en tant qu’être humain

dépossédé de ce qui fait son humanité, son pouvoir créateur. L’aliénation

capitaliste est un totalitarisme.

Comment Marx

propose t-il d’abattre ce totalitarisme ?

Débarrassons-nous

d’abord du faux problème : Marx, matérialiste ou idéaliste ?

Le

«marxisme» de Marx est considéré par les «marxistes» comme un matérialisme.

Marx lui-même présente sa philosophie comme un «nouveau matérialisme» [«Ad

Feuerbach», op.cit, p 235]. Se proclamer tel était sans doute à l’époque la

manière la plus radicale de s’opposer à des Eglises violemment hostiles à

la lutte des prolétaires pour leur libération sociale. Mais le matérialisme de

Marx n’est pas ontologique et prend au contraire pleinement en compte l’activité matérielle, intellectuelle et spirituelle de l’homme.

Est ontologique l’argument qui cherche à établir ce qu’un être est, sa nature, son essence, sa substance, son concept fondateur, indépendamment de tout accident, rupture, «évènement» dirait Badiou, de toute existence pratique en somme. «Le grand défaut de tout le matérialisme passé […], c’est que la chose concrète, le réel, le sensible, n’y est saisi que sous la forme de l’objet ou de la contemplation [ontologiquement donc, AR], non comme activité humaine sensible, comme pratique; non pas subjectivement» [Marx, ibid, p 232].

Un «matérialisme sans matière» résume Emmanuel Renault [«Le vocabulaire de Marx», Editions Ellipses, 2001, pages 35 à 37] puisque fondé d’abord sur une pratique (principalement, mais pas uniquement sociale).

En réalité, Marx nourrit sa philosophie (ou son anti-philosophie…) à la double source de l’idéalisme de Hegel, dont il se déclare un «disciple critique», et du matérialisme de Feuerbach [1804-1872], mais, contre eux, il restaure les droits de la subjectivité de l’homme, laquelle n’est jamais en relation directe avec la matière, la nature, ou avec les idées, mais passe toujours par la médiation de la vie pratique – personnelle, familiale et sociale.

La philosophie de Marx est ainsi une philosophie de l’action, comme l’ont vu Garaudy et Nguyen Hoai Van [karl-marx.blogspot.fr], mais aussi une philosophie de la médiation. Marx est un philosophe de la médiaction !

Est ontologique l’argument qui cherche à établir ce qu’un être est, sa nature, son essence, sa substance, son concept fondateur, indépendamment de tout accident, rupture, «évènement» dirait Badiou, de toute existence pratique en somme. «Le grand défaut de tout le matérialisme passé […], c’est que la chose concrète, le réel, le sensible, n’y est saisi que sous la forme de l’objet ou de la contemplation [ontologiquement donc, AR], non comme activité humaine sensible, comme pratique; non pas subjectivement» [Marx, ibid, p 232].

Un «matérialisme sans matière» résume Emmanuel Renault [«Le vocabulaire de Marx», Editions Ellipses, 2001, pages 35 à 37] puisque fondé d’abord sur une pratique (principalement, mais pas uniquement sociale).

En réalité, Marx nourrit sa philosophie (ou son anti-philosophie…) à la double source de l’idéalisme de Hegel, dont il se déclare un «disciple critique», et du matérialisme de Feuerbach [1804-1872], mais, contre eux, il restaure les droits de la subjectivité de l’homme, laquelle n’est jamais en relation directe avec la matière, la nature, ou avec les idées, mais passe toujours par la médiation de la vie pratique – personnelle, familiale et sociale.

La philosophie de Marx est ainsi une philosophie de l’action, comme l’ont vu Garaudy et Nguyen Hoai Van [karl-marx.blogspot.fr], mais aussi une philosophie de la médiation. Marx est un philosophe de la médiaction !

En

rétablissant la subjectivité dans ses fonctions nécessaires, Marx rompt avec

les déterminismes, le déterminisme de la nature, celui de la prédestination

religieuse, et le déterminisme de l’histoire (Hegel,…) auquel on a trop souvent

et à tord attaché la pensée de Marx.

La prise de conscience d’un but et l’action par laquelle il cherche les moyens pour l’atteindre sont les marqueurs de l’espèce humaine. Dans le tome deux du «Capital», Marx écrit : «Ce qui distingue le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche».

La prise de conscience d’un but et l’action par laquelle il cherche les moyens pour l’atteindre sont les marqueurs de l’espèce humaine. Dans le tome deux du «Capital», Marx écrit : «Ce qui distingue le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche».

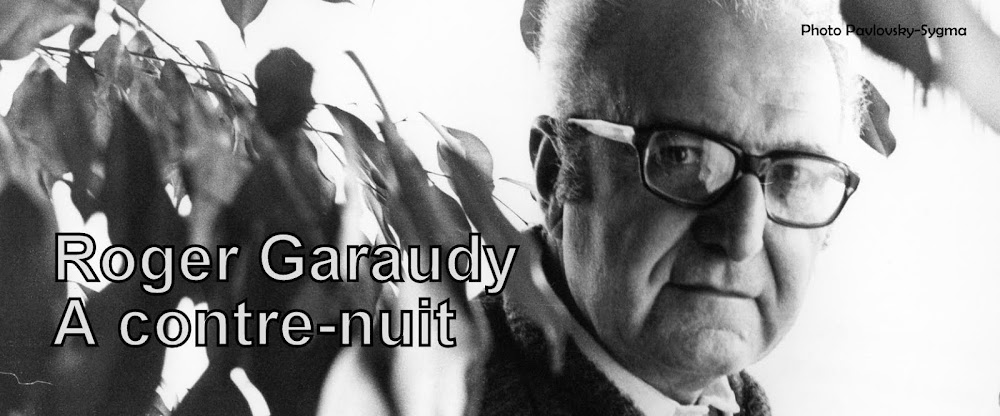

Dans un

étonnant petit livre de 1965, avec en quatrième de couverture un texte de

l’écrivain catholique François Mauriac [1885-1970], le marxiste Roger Garaudy,

un des principaux dirigeants du Parti communiste français, fait une exégèse de

la problématique marxienne en ces termes : «Le moment de la création, et,

avec lui, le moment de la subjectivité et celui de la transcendance, du

dépassement du donné, sont donc essentiels dans le marxisme, mais s’ils n’ont

pas toujours été mis à leur juste place par des interprètes superficiels ou

malveillants de Marx, c’est qu’ils n’ont pas vu que celui-ci, attentif aux

conditions qui donnent à cette subjectivité et à cette liberté leur efficacité

la plus grande, a dû étudier surtout les nécessités dont il fallait prendre

conscience pour se libérer.» [«De l’anathème au dialogue», Plon, p 65]

Simplification

sans doute excessive, ces nécessités se ramènent à une fondamentale, énoncée par «Le Manifeste communiste» [Marx, op

cit, p 410], «la constitution des prolétaires en une classe, et par suite

en un parti politique».

Une classe, c’est pour Marx un groupe d’hommes conscients d’occuper dans les rapports de production une place déterminée. Classe et conscience de classe vont ensemble. Pour paraphraser François Rabelais [1494-1553], classe sans conscience de classe, comme science sans conscience, n’est que ruine de l’âme. Mais cette conscience n’est pas innée ou spontanée, elle naît de l’élucidation du mystère des rapports de production par leur étude économique, sociale et philosophique approfondie, étude précisément à laquelle Marx, avec d’autres, a consacré l’essentiel de sa vie.

La prise de conscience par les prolétaires de leur exploitation débouche, dit «Le Manifeste» sur la constitution d’un parti politique. Par parti, Marx entend, non un centre directeur voire dictatorial extérieur et supérieur au prolétariat, mais «le parti dans le grand sens historique du mot» [«Lettre à Freiligrath», 29 février 1860], celui qui « naît naturellement et un peu partout du sol de la société moderne» [ibid], le prolétariat lui-même dans sa masse constitué en classe, donc conscient de lui-même et acteur de sa libération.

Quel est le but de ce parti ? A la place de la société bourgeoise (= capitaliste) fondée sur la propriété privée des moyens de production, construire «une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous» [«Le manifeste communiste», op.cit, p 426]. Et non le contraire il faut le souligner, contrairement à ce qui fut dit, écrit, et criminellement pratiqué de Pankow à Pékin: sans être un adepte de Max Stirner [1806-1856], penseur d’un individualisme libertaire [«L’Unique et sa propriété», 1845], Marx part bien de l’Unique pour aller vers le Collectif, et non l’inverse.

Une classe, c’est pour Marx un groupe d’hommes conscients d’occuper dans les rapports de production une place déterminée. Classe et conscience de classe vont ensemble. Pour paraphraser François Rabelais [1494-1553], classe sans conscience de classe, comme science sans conscience, n’est que ruine de l’âme. Mais cette conscience n’est pas innée ou spontanée, elle naît de l’élucidation du mystère des rapports de production par leur étude économique, sociale et philosophique approfondie, étude précisément à laquelle Marx, avec d’autres, a consacré l’essentiel de sa vie.

La prise de conscience par les prolétaires de leur exploitation débouche, dit «Le Manifeste» sur la constitution d’un parti politique. Par parti, Marx entend, non un centre directeur voire dictatorial extérieur et supérieur au prolétariat, mais «le parti dans le grand sens historique du mot» [«Lettre à Freiligrath», 29 février 1860], celui qui « naît naturellement et un peu partout du sol de la société moderne» [ibid], le prolétariat lui-même dans sa masse constitué en classe, donc conscient de lui-même et acteur de sa libération.

Quel est le but de ce parti ? A la place de la société bourgeoise (= capitaliste) fondée sur la propriété privée des moyens de production, construire «une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous» [«Le manifeste communiste», op.cit, p 426]. Et non le contraire il faut le souligner, contrairement à ce qui fut dit, écrit, et criminellement pratiqué de Pankow à Pékin: sans être un adepte de Max Stirner [1806-1856], penseur d’un individualisme libertaire [«L’Unique et sa propriété», 1845], Marx part bien de l’Unique pour aller vers le Collectif, et non l’inverse.

Marx n’est

pas Gandalf, le magicien blanc de Tolkien. Pris dans le tourbillon de la lutte

de classe des «ouvriers modernes», soucieux de mener simultanément un travail

d’élaboration théorique et une

activité militante d’organisation du mouvement révolutionnaire dont cette

élaboration est inséparable, il a eu parfois des raccourcis propres à une

interprétation erronée de sa pensée, ce qui s’est abondamment produit. Citons

deux points: le «déterminisme historique» et «l’inéluctabilité» de la

révolution prolétarienne.

Dans un de ses textes les plus importants, «L’Idéologie allemande» [1846], le Marx philosophe écrit: «Les formations brumeuses du cerveau humain sont […] des sublimés nécessaires du processus matériel de leur vie […]. Par conséquent, la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l’idéologie […] n’ont ni histoire ni développement.» [Op. cit, p.308]

Ce strict déterminisme implique l’inéluctabilité de la révolution. Dans le «Manifeste du parti communiste» [1848], Marx, évoquant le destin de la bourgeoisie, se hasarde à proclamer: «Son déclin et le triomphe du prolétariat sont également inévitables» [Op.cit, p.414]. Il suffirait donc d’attendre ? Marx ne serait pas un philosophe de l’action mais de l’inaction ?

Dans un de ses textes les plus importants, «L’Idéologie allemande» [1846], le Marx philosophe écrit: «Les formations brumeuses du cerveau humain sont […] des sublimés nécessaires du processus matériel de leur vie […]. Par conséquent, la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l’idéologie […] n’ont ni histoire ni développement.» [Op. cit, p.308]

Ce strict déterminisme implique l’inéluctabilité de la révolution. Dans le «Manifeste du parti communiste» [1848], Marx, évoquant le destin de la bourgeoisie, se hasarde à proclamer: «Son déclin et le triomphe du prolétariat sont également inévitables» [Op.cit, p.414]. Il suffirait donc d’attendre ? Marx ne serait pas un philosophe de l’action mais de l’inaction ?

Pourtant, et

heureusement, lorsqu’il analyse une situation concrète [«Les luttes de classe

en France», 1850 – «Le Dix-huit brumaire de Louis Bonaparte», 1852 – «La guerre

civile en France», 1871 – «Critique du programme de Gotha», 1875 – «Enquête

ouvrière», 1880], Marx tient le plus grand compte des productions des «brumes

du cerveau humain» auxquelles il reconnaît une autonomie, et, dés les premières

pages du «Manifeste» lui-même, affirme que la lutte du prolétariat contre la

bourgeoisie ne se termine pas automatiquement par la victoire du premier,

par «la transformation révolutionnaire de la société», mais qu’elle

peut au contraire déboucher sur leur «ruine commune» [op. cit,

p.399].

Socialisme ou barbarie, c’est la question posée par Marx au devenir de l’humanité individuelle et de l’humanité générique. A cette question, il ne peut être répondu que par l’action, éclairée par l’éducation, finalisée c’est-à-dire consciente de ses buts, volontaire c’est-à-dire résultant d’un choix personnel, organisée collectivement. Toute doctrine plaçant les subjectivités individuelles, comme les superstructures de la société (politique, idéologie, culture, art) sous la dépendance implacable d’un processus purement matérialiste, déterministe, mécaniste ou finaliste, lui est si étrangère qu’il a pu dire, à propos d’un soi-disant «déterminisme économique» qui lui était attribué: « Si c’est cela le marxisme, moi Karl Marx, je ne suis pas marxiste» [propos rapporté dans la lettre d’Engels à Bernstein, 3 novembre 1882]. [Friedrich Engels, ami et collaborateur de Marx, 1820-1895]. [Eduard Bernstein, théoricien d’un marxisme réformiste, 1850-1932].

Socialisme ou barbarie, c’est la question posée par Marx au devenir de l’humanité individuelle et de l’humanité générique. A cette question, il ne peut être répondu que par l’action, éclairée par l’éducation, finalisée c’est-à-dire consciente de ses buts, volontaire c’est-à-dire résultant d’un choix personnel, organisée collectivement. Toute doctrine plaçant les subjectivités individuelles, comme les superstructures de la société (politique, idéologie, culture, art) sous la dépendance implacable d’un processus purement matérialiste, déterministe, mécaniste ou finaliste, lui est si étrangère qu’il a pu dire, à propos d’un soi-disant «déterminisme économique» qui lui était attribué: « Si c’est cela le marxisme, moi Karl Marx, je ne suis pas marxiste» [propos rapporté dans la lettre d’Engels à Bernstein, 3 novembre 1882]. [Friedrich Engels, ami et collaborateur de Marx, 1820-1895]. [Eduard Bernstein, théoricien d’un marxisme réformiste, 1850-1932].

*

Tout se

ramène en définitive à la reconquête par chaque homme de sa subjectivité. Qui

l’aurait dit parlant de Marx ? En donnant à l’ouvrier, au prolétaire, les

«armes de la critique» - la connaissance des mécanismes et des instruments

de l’exploitation et de l’aliénation – il rend ceux-ci insupportables et

possible et nécessaire la «critique par les armes», l’action pratique,

l’utilisation de cette connaissance pour abattre pratiquement le capital, et

ouvrir ainsi – mais cela Marx ne l’avait pas en tête – la porte de la

transcendance.

Dans «La

violence du calme» [Points, Seuil, 1980, pages 11 et 12], Viviane Forrester

[romancière, essayiste, 1925-2013] décrit le monde dont il faut – impératif

catégorique – sortir. Tout y est de l’inhumanité fondamentale du capital et de

sa tyrannie exploiteuse et aliénante: «Le calme des individus, des sociétés,

s’obtient par l’exercice de forces coercitives d’une violence telle qu’elle

n’est plus nécessaire et passe inaperçue. Pour contraindre les passions

à s’exprimer seulement dans les chambres, l’intimité, ou dans les

catastrophes; pour juguler les cris de souffrance ou d’amour, les plaintes de

la misère, les gémissements des vieux, la colère des pauvres; pour endormir

ceux qu’on assassine, leur vie durant, tout en maintenant ce qu’il leur faut de

vie pour qu’elle profite à d’autres; pour dissimuler que ‘l’enfer est vide,

tous les démons sont ici’ [William Shakespeare, «La Tempête», 1612 - AR].»

Pierre

Teilhard de Chardin [1881-1955], un pont entre deux rives

Jean-Pierre Cartier a donné pour titre à son livre sur

Teilhard «Teilhard de Chardin. Un pont

entre deux rives » [La table Ronde, 2007], et il a eu raison car, avec

Teilhard, savant, poète, prêtre catholique, théologien et philosophe, s’ouvre

grande la porte qui rend possible les improbables rencontres d’un marxisme et

d’un christianisme, de la science et

d’une mystique, et finalement de l’immanence et de la transcendance.

Si, comme nous venons de le voir, Marx ne se préoccupe pas

uniquement du «matériel» de l’homme, Teilhard

- nous y avons aussi déjà fait allusion [p.15] – ne s’occupe pas

uniquement du spirituel. Selon Teilhard, la matière est certes âpre,

dangereuse, trompeuse, mais aussi puissante et universelle dans le temps et

l’espace ; mieux elle est vraie, évolutive, rapprochante, unifiante,

animée comme une source, «agitée par l’Esprit» [«Hymne à la matière», 1919, in

«Hymne de l’univers», Points-Sagesse, pp 111 à 115]. C’est à partir de la matière

que peut apparaître l’Esprit, et sans matière, pas d’esprit. La matière possède

une «énergie spirituelle».

Ce qu’il y a d’envoutant chez Teilhard, ce n’est évidemment

pas la présence permanente de la transcendance – son absence serait «scandaleuse» chez un

chrétien, fût-il jésuite ! – mais la conception qu’il en propose et la

pratique qui doit normalement en découler faute de quoi elle cesse d’exister en

vérité.

Pour Maurice Blondel [1861-1949] «la véritable science de la

vie n’est pas la biologie mais l’action» [Dominique Folscheid, «Les grandes

philosophies»,PUF, Que sais-je ?, 1988, p.106]. Teilhard est influencé

par Blondel mais va plus loin et plus haut. Partant d’une foi ancienne,

ancestrale même, acquise, c’est-à-dire pour l’essentiel héritée, faisant le

riche détour des sciences naturelles et humaines et l’expérience de la vie et

de la mort dans les tranchées de 14-18, Teilhard se forge une foi nouvelle qui

débouche sur une véritable «mystique de l’action», selon la formule de Paul

Misraki [in Jacques Masurel, op.cit, p.63]. Cette mystique de l’action fait

transcendance car elle reconstruit le présent, et elle le fait non à partir

d’un passé dépassé ou d’une loi obsolète mais à partir d’un avenir sinon en

gésine du moins en genèse.

Plus encore que pour la pensée de Marx, résumer la «vision du

monde» de Teilhard expose à une possibilité d’incompréhension ou en tout

cas d’interprétation erronée. Refusant cette éventualité je me limiterai donc

aux aspects de cette vision du monde définissant indiscutablement,

explicitement ou implicitement, une conception particulière de la

transcendance, attachée ou non à un dieu.

Une formule revient fréquemment sous la plume de Teilhard : «un plus grand que soi»; aller vers un plus grand que soi,

participer à un plus grand que soi, se donner à un plus grand que soi.

Plus grand, c’est le «plus loin et plus haut» ci-dessus. Passons sur les vies humiliées individuellement et socialement, frustrées, mortifères pour l’intégrité de la personne, mais «plus grand» c’est aussi plus grand que des vies minuscules, qui n’obéiraient qu’à l’injonction de menus désirs et envies à satisfaire quotidiennement, injonction fichtrement humaine mais qui ne suffit pas à construire une orientation de vie, un but, un processus de vérité personnelle, un chemin de transcendance.

«Jusque là les hommes […] pouvaient, vaille que vaille, essayer d’oublier la mort en s’absorbant dans les soucis et les joies d’une existence limitée. Or […] cette échappatoire […] tend, petit à petit, à se fermer pour nous» [«L’activation de l’Energie», OC=Oeuvres complètes, Le Seuil, Tome VII, p.49]. «Savoir qu’il y a une issue, et de l’air, et de la lumière, et de l’amour, quelque part, au-delà de toute mort […] Le savoir sans illusion ni fiction […] voilà ce dont, sous peine de périr asphyxiés par l’étoffe même de notre être, nous avons absolument besoin» [op. cit, p.246]. Pour «achever» l’être en devenir que nous sommes, achèvement lui-même en devenir, processus perpétuel, l’issue consiste à «passer dans un plus grand que nous» [«L’Energie humaine», OC, T.VII, p.49].

Plus grand, c’est le «plus loin et plus haut» ci-dessus. Passons sur les vies humiliées individuellement et socialement, frustrées, mortifères pour l’intégrité de la personne, mais «plus grand» c’est aussi plus grand que des vies minuscules, qui n’obéiraient qu’à l’injonction de menus désirs et envies à satisfaire quotidiennement, injonction fichtrement humaine mais qui ne suffit pas à construire une orientation de vie, un but, un processus de vérité personnelle, un chemin de transcendance.

«Jusque là les hommes […] pouvaient, vaille que vaille, essayer d’oublier la mort en s’absorbant dans les soucis et les joies d’une existence limitée. Or […] cette échappatoire […] tend, petit à petit, à se fermer pour nous» [«L’activation de l’Energie», OC=Oeuvres complètes, Le Seuil, Tome VII, p.49]. «Savoir qu’il y a une issue, et de l’air, et de la lumière, et de l’amour, quelque part, au-delà de toute mort […] Le savoir sans illusion ni fiction […] voilà ce dont, sous peine de périr asphyxiés par l’étoffe même de notre être, nous avons absolument besoin» [op. cit, p.246]. Pour «achever» l’être en devenir que nous sommes, achèvement lui-même en devenir, processus perpétuel, l’issue consiste à «passer dans un plus grand que nous» [«L’Energie humaine», OC, T.VII, p.49].

Ce plus grand, quel est-il ?

Teilhard ne part pas de Dieu pour aller au monde, ni du monde

pour arriver à Dieu ; il part d’un monde en devenir, en voie de divinisation,

et d’un homme en devenir, en voie d’hominisation perpétuelle; les deux

formant un tout indissociable.

La divinisation du

monde, c’est l’action par laquelle Dieu se rend présent au Monde pour que

le Monde s’unisse à lui, et, comme «le monde c’est le monde de l’homme», et ce

ne peut être que cela pour Teilhard comme pour Marx, la divinisation du Monde

c’est aussi l’hominisation de l’homme. Dieu se fait alors présent à l’Homme pour que

l’Homme s’unisse à lui. Dieu et le Monde, c’est Deux qui ne font qu’Un, un

comme côté pile et côté face. «Et voilà

la parole que je désire par-dessus tout faire entendre: celle de la

réconciliation de Dieu et du Monde» [1916, «Ecrits du temps de la guerre»,

Grasset-Les Cahiers Rouges, p.8]. Dans son journal, le 3 janvier 1917,

il s’exclame: «La ‘’Divinisation du Monde‘’. Tout le reste est de la

foutaise !» [cité par Gérard-Henry Baudry, «Dictionnaire Teilhard de

Chardin», Aubin, 2009, p.35].

«Dieu s’est fait homme pour que l’homme puisse devenir Dieu»

disent les Pères Grecs du christianisme à la suite de St Irénée [mort Evêque de

Lyon vers 202] ou St Cyprien [Evêque de Carthage martyrisé en 258] qui écrit

lui: «Ce qu’est l’homme, le Christ a voulu l’être pour que l’homme puisse être

ce qu’est le Christ » [«Les idoles ne sont pas des Dieux», XI, 15].

Teilhard s’inscrit dans cette theosis

[= divinisation de l’homme]. Il l’actualise pour un monde en complexification

constante où il est difficile de trouver, et simplement de chercher, un sens à

la vie, de s’inscrire dans une démarche de vérité, tant le divertissement, au

sens pascalien du terme, tend à nous submerger. L’évolution du monde depuis la

mort de Teilhard (le 10 avril 1955, jour de Pâques !) conforte cette

réalité et valide cette exigence.

La theosis des Pères Grecs est «participation de l’homme non

à la substance du Père ou à son essence, radicalement inaccessible, mais à son énergie, constamment participable en son perpétuel

épanchement créateur» [R. Garaudy,

«L’avenir mode d’emploi», Vent du Large, 1998, p.242]. Idem pour la

theosis de Teilhard, à laquelle nous pouvons donc répondre, raisonnablement

toujours, avec enthousiasme parfois, sans forcément nommer Dieu. Il n’est aucun préalable à cette participation. Cette

theosis est surtout une «poiesis» - un faire,

et une «theoria» - un voir, le

premier découlant du second que Teilhard nomme sa «Weltanschauung». Voir et

faire, de la theoria à la poiesis, de la théorie à la pratique ou plus

exactement à la «praxis» de Marx –

la praxis étant tout ce qui concourt à la transformation conjointe du monde et

de l’homme par lui-même -, et réciproquement,

voilà un processus de vérité que Marx certes ne renierait pas. Dialectique, mon

cher Teilhard !

Si j’écarte le nom de Dieu, pour les besoins d’une

interprétation de l’œuvre teilhardienne

applicable à tous les hommes et non aux seuls chrétiens, comment lire le

monde selon Teilhard] ?

Pascal voyait en l’homme un fétu de paille, pensant

certes c’est capital, mais balloté malgré tout entre l’infiniment petit

et l’infiniment grand. Teilhard ajoute l’infiniment complexe.

L’évolution de l’Humanité depuis les origines, obéit à un processus de complexification permanent,

aujourd’hui accéléré comme chacun le constate, le regrette ou s’en réjouit, les

deux sans toujours le comprendre. Ce processus est activé par deux sources

d’énergie, qui ne dégagent aucun carbone et sont (éternellement ?)

renouvelables. La première est l’amour,

force de convergence qui tire l’homme

de sa dispersion, l’hominise, c’est-à-dire le fait devenir de moins en moins

animal de plus en plus homme, et le rassemble sur lui-même au sein d’une «zone

pensante» supra biosphérique [la biosphère étant l’ensemble des écosystèmes de

la planète constitués des êtres vivants et de leurs milieux], la «noosphère».

La deuxième source d’énergie est une force d’attraction, hyper-transcendante, située dans l’avenir, pouvant être

ou non confondue avec Dieu, le «point Omega».

L’étymologie du mot «Omega» permet de progresser dans la compréhension

du «point» Omega teilhardien.

«En grec biblique Omega correspond à la dernière lettre de l’alphabet hébraïque tav qui représente le nom de Dieu» [G.H. Baudry, op.cit, p 63]. Et il ne faut pas cacher que le chrétien Teilhard fusionne «point Omega» et «Christ universel» révélé, porte d’entrée dans le divin, mais il le fait in fine et in fine seulement.

D’un autre côté Omega n’est rien d’autre que la dernière lettre de l’alphabet grec, et le point Omega peut donc être vu simplement comme le but raisonnable ultime

«En grec biblique Omega correspond à la dernière lettre de l’alphabet hébraïque tav qui représente le nom de Dieu» [G.H. Baudry, op.cit, p 63]. Et il ne faut pas cacher que le chrétien Teilhard fusionne «point Omega» et «Christ universel» révélé, porte d’entrée dans le divin, mais il le fait in fine et in fine seulement.

D’un autre côté Omega n’est rien d’autre que la dernière lettre de l’alphabet grec, et le point Omega peut donc être vu simplement comme le but raisonnable ultime

du phénomène humain [«Le Phénomène Humain» est le livre

le plus connu de Teilhard, écrit entre 1938 et 1940. Publié notamment dans la

collection «Points Sagesses», au Seuil, 1955].

La convergence en Omega est à la foi collective, générique, et individuelle.

La convergence en Omega est à la foi collective, générique, et individuelle.

Collective, car

révélation et raison guident l’Homme générique

vers Omega, les hommes suivant des

chemins en apparence divergents.

Par exemple, le marxiste et le chrétien suivent des voies différentes vers le même but, le même Omega, le marxiste suivant le chemin de l’En-Avant, le chrétien le chemin de l’En-Haut [voir graphique «De Marx à Teilhard de Chardin»].

Lisons ce texte de Teilhard [O.C, Tome V, p 242, Conférence du 8 mars 1947 à Paris] :

«Prenez en ce moment même, les deux extrêmes autour de vous, ici un marxiste et là un chrétien, tous deux convaincus de leur doctrine particulière, mais tous deux aussi, on le suppose, animés radicalement d’une foi égale en l’Homme. N’est-il pas certain – n’est-ce pas là un fait quotidien d’expérience – que ces deux hommes, dans la mesure même où ils croient (où ils sentent chacun l’autre croire) fortement à l’avenir du Monde, éprouvent l’un pour l’autre, d’homme à homme, une sympathie de fond, - non pas simple sympathie sentimentale, mais sympathie basée sur l’évidence obscure qu’ils voyagent de conserve, et qu’ils finiront, d’une manière ou de l’autre, malgré tout conflit de formules, par se retrouver, tous les deux, sur un même sommet ? – Chacun à sa façon, sans doute, et en directions divergentes, ils pensent avoir résolu, une fois pour toutes, l’ambiguïté du Monde. Mais cette divergence, en réalité, n’est pas complète ni définitive, aussi longtemps du moins que, par un prodige d’exclusion inimaginable[souligné par moi, AR] ou même contradictoire [idem] (parce que rien ne resterait plus de sa foi !) le marxiste, par exemple, n’aura pas éliminé, de son matérialisme, toute force ascensionnelle vers l’esprit. Poussées à bout, les deux trajectoires finiront certainement par se rapprocher. Car, par nature tout ce qui est foi monte ; et tout ce qui monte converge inévitablement.» Teilhard parlera même ailleurs, ainsi que le rappelle Garaudy, de «la synthèse du Dieu (chrétien) de l’En-Haut, et du Dieu (marxiste) de l’En-Avant» comme du «seul Dieu que nous puissions désormais adorer en esprit et en vérité» [«De l’anathème au dialogue», op cit, p 39].

Sans doute le marxiste dogmatique (antinomie !) n’acceptera pas cette assimilation du marxisme à une variante de la foi, mais le militant authentique, qui a vécu l’idée communiste de l’intérieur et dans l’action, se reconnaîtra dans cette aspiration revendiquée et assumée à un plus grand que soi – et quel nom autre que celui de «foi» pour la réponse à cette aspiration qui est en réalité un appel ? Foi et religion sont différentes et souvent contradictoires.

Dans l’expression de cette foi, des chrétiens se sont retrouvés côte à côte avec des marxistes à plusieurs reprises et en plusieurs lieux de l’Histoire, notamment lors de l’expérience des prêtres ouvriers et dans les actions concrètes des «théologies de la libération», l’une et les autres combattues aussi bien par l’Eglise que par le Capital.

Par exemple, le marxiste et le chrétien suivent des voies différentes vers le même but, le même Omega, le marxiste suivant le chemin de l’En-Avant, le chrétien le chemin de l’En-Haut [voir graphique «De Marx à Teilhard de Chardin»].

Lisons ce texte de Teilhard [O.C, Tome V, p 242, Conférence du 8 mars 1947 à Paris] :

«Prenez en ce moment même, les deux extrêmes autour de vous, ici un marxiste et là un chrétien, tous deux convaincus de leur doctrine particulière, mais tous deux aussi, on le suppose, animés radicalement d’une foi égale en l’Homme. N’est-il pas certain – n’est-ce pas là un fait quotidien d’expérience – que ces deux hommes, dans la mesure même où ils croient (où ils sentent chacun l’autre croire) fortement à l’avenir du Monde, éprouvent l’un pour l’autre, d’homme à homme, une sympathie de fond, - non pas simple sympathie sentimentale, mais sympathie basée sur l’évidence obscure qu’ils voyagent de conserve, et qu’ils finiront, d’une manière ou de l’autre, malgré tout conflit de formules, par se retrouver, tous les deux, sur un même sommet ? – Chacun à sa façon, sans doute, et en directions divergentes, ils pensent avoir résolu, une fois pour toutes, l’ambiguïté du Monde. Mais cette divergence, en réalité, n’est pas complète ni définitive, aussi longtemps du moins que, par un prodige d’exclusion inimaginable[souligné par moi, AR] ou même contradictoire [idem] (parce que rien ne resterait plus de sa foi !) le marxiste, par exemple, n’aura pas éliminé, de son matérialisme, toute force ascensionnelle vers l’esprit. Poussées à bout, les deux trajectoires finiront certainement par se rapprocher. Car, par nature tout ce qui est foi monte ; et tout ce qui monte converge inévitablement.» Teilhard parlera même ailleurs, ainsi que le rappelle Garaudy, de «la synthèse du Dieu (chrétien) de l’En-Haut, et du Dieu (marxiste) de l’En-Avant» comme du «seul Dieu que nous puissions désormais adorer en esprit et en vérité» [«De l’anathème au dialogue», op cit, p 39].

Sans doute le marxiste dogmatique (antinomie !) n’acceptera pas cette assimilation du marxisme à une variante de la foi, mais le militant authentique, qui a vécu l’idée communiste de l’intérieur et dans l’action, se reconnaîtra dans cette aspiration revendiquée et assumée à un plus grand que soi – et quel nom autre que celui de «foi» pour la réponse à cette aspiration qui est en réalité un appel ? Foi et religion sont différentes et souvent contradictoires.

Dans l’expression de cette foi, des chrétiens se sont retrouvés côte à côte avec des marxistes à plusieurs reprises et en plusieurs lieux de l’Histoire, notamment lors de l’expérience des prêtres ouvriers et dans les actions concrètes des «théologies de la libération», l’une et les autres combattues aussi bien par l’Eglise que par le Capital.

La tension vers Omega n’est pas seulement observable chez

l’homme générique en voie d’hominisation-divinisation, elle l’est aussi chez l’individu en voie

d’humanisation-personnalisation.

Dans un de ses textes les plus significatifs et aussi un des plus directement accessibles à tous [«Réflexions sur le bonheur», Conférence du 28 décembre 1943 à Pékin, Seuil, coll. Points Sagesses n°128], Pierre Teilhard de Chardin dresse une sorte d’état des lieux de la diversité de ce mouvement des hommes réels vers Omega, qui cependant n’est pas nommé dans le texte.

L’Humanité dans son entier porte, et chacun de nous porte en soi «trois types d’hommes»: le pessimiste, le bon-vivant et l’ardent.

Le «pessimiste» (ou: «fatigué») c’est l’hyper-existentialiste rencontré au début de cet exposé. Pour lui, «l’existence est une erreur ou un raté» [Ibid, p 13], «il vaut mieux être moins que plus» et «le mieux serait de ne pas être du tout» [Ibid, 14]. Sentez-vous, comme je le sens, aux aguets au fond de vous, ce sournois prêt à vous convaincre de l’inutilité et même de la nocivité du moindre effort, de la futilité voire du danger, du piège qu’est le plus petit espoir, de la tromperie sans exceptions du Monde, de l’absurde et de l’abomination du Présent – qui est le domaine du bon vivant-, et pis encore de l’Avenir- domaine de l’ardent.

Le «bon vivant» (ou: «jouisseur») vit donc dans le présent; il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, l’avenir ne l’intéresse que s’il agrémente son présent; mais, que le présent lui offre un imprévu attirant et il se rue, abandonnant le plaisir ou la satisfaction de qualité inférieure qu’il était en train de se donner; et si cet imprévu s’auréole de mystère, il pourrait malgré tout prendre ce risque car il est si bon d’avoir peur devant l’inconnu.

Seul «l’ardent», le troisième type d’homme qui est en nous, est tendu vers l’avenir, vers l’en-avant ou vers l’en-haut, vers l’en-haut et vers l’en-avant. C’est de lui que dépend le tracé de la résultante du tableau «De Marx à Teilhard de Chardin» [page précédente], il est la part de notre humanité sensible à l’appel de la transcendance, celle qui a le pouvoir de réguler les deux autres «types».

Dans un de ses textes les plus significatifs et aussi un des plus directement accessibles à tous [«Réflexions sur le bonheur», Conférence du 28 décembre 1943 à Pékin, Seuil, coll. Points Sagesses n°128], Pierre Teilhard de Chardin dresse une sorte d’état des lieux de la diversité de ce mouvement des hommes réels vers Omega, qui cependant n’est pas nommé dans le texte.

L’Humanité dans son entier porte, et chacun de nous porte en soi «trois types d’hommes»: le pessimiste, le bon-vivant et l’ardent.

Le «pessimiste» (ou: «fatigué») c’est l’hyper-existentialiste rencontré au début de cet exposé. Pour lui, «l’existence est une erreur ou un raté» [Ibid, p 13], «il vaut mieux être moins que plus» et «le mieux serait de ne pas être du tout» [Ibid, 14]. Sentez-vous, comme je le sens, aux aguets au fond de vous, ce sournois prêt à vous convaincre de l’inutilité et même de la nocivité du moindre effort, de la futilité voire du danger, du piège qu’est le plus petit espoir, de la tromperie sans exceptions du Monde, de l’absurde et de l’abomination du Présent – qui est le domaine du bon vivant-, et pis encore de l’Avenir- domaine de l’ardent.

Le «bon vivant» (ou: «jouisseur») vit donc dans le présent; il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, l’avenir ne l’intéresse que s’il agrémente son présent; mais, que le présent lui offre un imprévu attirant et il se rue, abandonnant le plaisir ou la satisfaction de qualité inférieure qu’il était en train de se donner; et si cet imprévu s’auréole de mystère, il pourrait malgré tout prendre ce risque car il est si bon d’avoir peur devant l’inconnu.

Seul «l’ardent», le troisième type d’homme qui est en nous, est tendu vers l’avenir, vers l’en-avant ou vers l’en-haut, vers l’en-haut et vers l’en-avant. C’est de lui que dépend le tracé de la résultante du tableau «De Marx à Teilhard de Chardin» [page précédente], il est la part de notre humanité sensible à l’appel de la transcendance, celle qui a le pouvoir de réguler les deux autres «types».

Même faible, «Ce qui gémit en nous est plus grand que nous.

La voix que nous entendons alors est celle de l’Ame unique des temps

à venir […] Et c’est le souffle de cette âme naissante […] qui passe en nous,

dans le désir fondamental, têtu, inguérissable, d’union totale, par où vivent

toutes les poésies, tous les panthéismes, toutes les saintetés.» [TDC, «Ecrits

du temps de la guerre», Seuil, coll. Cahiers Rouges, p 119]. Cette tension

en croissance, en développement perpétuel, c’est l’œuvre de l’Ardent qui

permet à la Personne globale, aux trois types d’humanité qu’elle contient et

dont elle se nourrit en même temps, d’abord de «se centrer sur soi» - «Etre,

c’est d’abord se faire» [«Réflexions sur le bonheur», op.cit, p.21], puis de

«se décentrer sur l’autre» car «l’homme est essentiellement plural» [Ibid,

p. 22], et enfin se «sur-centrer sur un plus grand que soi» [Ibid].

Un plus grand que soi ? Un idéal, une cause, un autre

que ma petite personne, un Grand- Autre.

Mais, «grand» au sens strict, il n’est pas sûr ni nécessaire que ce «plus

grand que soi» le soit - après tout, et pour paraphraser Romain Rolland, le

héros ne fait que ce qu’il peut (corrélatif : les autres ne le font

pas !). La cause qui nous dépasse, en laquelle nous plaçons notre avenir, à laquelle nous

consacrons l’essentiel de nos forces, c’est-à-dire d’abord notre pouvoir

d’aimer, cette cause peut être d’apparence modeste ou intime et n’en être pas

moins plus grande que nous.

Une «petite» cause peut exiger un grand décentrage et un grand sur-centrage, un grand dépassement personnel; elle peut faire éclore en nous une capacité dont nous ignorions qu’elle y était ou dont nous ignorons qui l’y a mise. Dans la deuxième partie, thématique, de l’exposé, nous convoquerons a-contrario héros et martyrs, mais il faut cependant d’ores et déjà admettre, avec Régis Debray, que, généralement, «l’accès à la transcendance n’est pas dans l’immensité des choses mais dans leur miniaturisation» [«Dieu, un itinéraire», Odile Jacob, 2001, p 57].

Ce «réel perdu» et retrouvé, cet impossible possible [«A la recherche du réel perdu», Fayard, 2015, p 34], cette «venue, dans un individu, du Sujet qu’il découvre pouvoir devenir» [«Métaphysique du bonheur réel», PUF, 2015, p 51], l’évènement – y compris personnel – comme «rupture dans le devenir ordinaire du monde» [ibid], ces formules d’Alain Badiou évoquent irrésistiblement quelque forme de transcendance naissant de l’immanence elle-même. Teilhard de Chardin ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit sans ambiguïté [O.C Tome VII, pp 154-155]: dans l’Univers, «le Transcendant s’est fait partiellement Immanent […] ce que nous apprend la Révélation» [voir croquis «Les noms de la transcendance»]. Le dieu de Teilhard de Chardin est bien un dieu transcendant, mais, en tant que créateur, il est présent dans sa créature d’une présence d’immanence. Et François Jullien de conclure pour nous que «vivre se comprend […] à la jonction des deux» [«Philosophie du vivre», Folio Gallimard, 2015, p. 183].

Du moment que nous sommes tendus vers l’autre – et par quelle énergie sinon l’amour ? – il n’est pas de «petite» ni de «grande» transcendance: «Etre pour les autres est l’unique expérience de la transcendance», dit le théologien Dietrich Bonhoeffer [né en 1906 – assassiné par les nazis en 1945] cité par Roger Garaudy [«Le XXIème siècle, suicide planétaire ou résurrection ?», L’Harmattan, 2000, p 31]. Corrélation garaudienne: «L’enfer, c’est l’absence des autres». L’enfer, c’est-à-dire l’absolue «dispersion», au sens teilhardien, de toute humanité et de toute l’Humanité. Le catholique Teilhard, le protestant Bonhoeffer et le marxiste Garaudy suivent des trajectoires voisines.

Vers Omega ?

Une «petite» cause peut exiger un grand décentrage et un grand sur-centrage, un grand dépassement personnel; elle peut faire éclore en nous une capacité dont nous ignorions qu’elle y était ou dont nous ignorons qui l’y a mise. Dans la deuxième partie, thématique, de l’exposé, nous convoquerons a-contrario héros et martyrs, mais il faut cependant d’ores et déjà admettre, avec Régis Debray, que, généralement, «l’accès à la transcendance n’est pas dans l’immensité des choses mais dans leur miniaturisation» [«Dieu, un itinéraire», Odile Jacob, 2001, p 57].

Ce «réel perdu» et retrouvé, cet impossible possible [«A la recherche du réel perdu», Fayard, 2015, p 34], cette «venue, dans un individu, du Sujet qu’il découvre pouvoir devenir» [«Métaphysique du bonheur réel», PUF, 2015, p 51], l’évènement – y compris personnel – comme «rupture dans le devenir ordinaire du monde» [ibid], ces formules d’Alain Badiou évoquent irrésistiblement quelque forme de transcendance naissant de l’immanence elle-même. Teilhard de Chardin ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit sans ambiguïté [O.C Tome VII, pp 154-155]: dans l’Univers, «le Transcendant s’est fait partiellement Immanent […] ce que nous apprend la Révélation» [voir croquis «Les noms de la transcendance»]. Le dieu de Teilhard de Chardin est bien un dieu transcendant, mais, en tant que créateur, il est présent dans sa créature d’une présence d’immanence. Et François Jullien de conclure pour nous que «vivre se comprend […] à la jonction des deux» [«Philosophie du vivre», Folio Gallimard, 2015, p. 183].

Du moment que nous sommes tendus vers l’autre – et par quelle énergie sinon l’amour ? – il n’est pas de «petite» ni de «grande» transcendance: «Etre pour les autres est l’unique expérience de la transcendance», dit le théologien Dietrich Bonhoeffer [né en 1906 – assassiné par les nazis en 1945] cité par Roger Garaudy [«Le XXIème siècle, suicide planétaire ou résurrection ?», L’Harmattan, 2000, p 31]. Corrélation garaudienne: «L’enfer, c’est l’absence des autres». L’enfer, c’est-à-dire l’absolue «dispersion», au sens teilhardien, de toute humanité et de toute l’Humanité. Le catholique Teilhard, le protestant Bonhoeffer et le marxiste Garaudy suivent des trajectoires voisines.

Vers Omega ?

Pour Teilhard, le Grand Autre, la force qui attire, qui

mobilise l’amour-énergie, qui unit, c’est en effet Omega. Nommer Omega «Omega»

et non «Dieu», même si Teilhard voit dans Omega une porte d’entrée dans ce

qu’il appelle «le milieu divin», c’est s’adresser à tous les humains sans le

moindre préalable religieux. C’est si vrai que l’essai intitulé précisément «Le

Milieu Divin» [Seuil, 1957, Collection Points-Sagesses] porte en exergue cette

formule: «Sic Deus dilexit mundum» (traduction: Dieu a tant aimé le

Monde), suivie de la dédicace typiquement teilhardienne: «Pour ceux qui aiment

le monde» [ibid, p 9]. Deux faces d’une même pièce.

Omega est un point non fixe, la ligne d’horizon, horizon de

l’espace mais aussi du temps. Il échappe ainsi aux deux, ce qui en fait une

présence en tout temps et en tout espace, sans aucune limite - la « frontière »

étant partout et nulle part, comme nous l’a suggéré Apollinaire en préambule à

cet exposé.

Le point Omega est dans l’avenir, sur la résultante des actions parfois conjointes, en tout cas concomitantes, des deux courants de la part en croissance de l’Humanité qui la poussent, ou la tirent vers l’en-avant ou vers l’en-haut.

L’avenir, en effet, n’est pas seulement affaire de quantité de temps, mais aussi affaire de qualité, d’amélioration de l’Humanité, ou, comme l’écrit Teilhard, pas seulement affaire «d’années qui se succèdent» mais «d’états supérieurs à gagner par voie de conquête» [«L’avenir de l’Homme», Seuil, Points-Sagesses, texte de 1947 «La foi en l’homme», p 207].

Dans cet avenir, c’est-à-dire dans le possible, c’est-à-dire dans l’indéterminé, Omega n’est pas seul. Sous l’influence du «pôle négatif» de l’Humanité et de notre humanité, une régression peut survenir, «ruine commune» pour Marx ou «dispersion» pour Teilhard, mais toujours ruine collective faite de ruines particulières, individuelles. En perdant sa part qualitative, l’avenir change de nom: pour reprendre une formule d’Aragon, l’avenir s’appelle alors le passé.

Le point Omega est dans l’avenir, sur la résultante des actions parfois conjointes, en tout cas concomitantes, des deux courants de la part en croissance de l’Humanité qui la poussent, ou la tirent vers l’en-avant ou vers l’en-haut.

L’avenir, en effet, n’est pas seulement affaire de quantité de temps, mais aussi affaire de qualité, d’amélioration de l’Humanité, ou, comme l’écrit Teilhard, pas seulement affaire «d’années qui se succèdent» mais «d’états supérieurs à gagner par voie de conquête» [«L’avenir de l’Homme», Seuil, Points-Sagesses, texte de 1947 «La foi en l’homme», p 207].

Dans cet avenir, c’est-à-dire dans le possible, c’est-à-dire dans l’indéterminé, Omega n’est pas seul. Sous l’influence du «pôle négatif» de l’Humanité et de notre humanité, une régression peut survenir, «ruine commune» pour Marx ou «dispersion» pour Teilhard, mais toujours ruine collective faite de ruines particulières, individuelles. En perdant sa part qualitative, l’avenir change de nom: pour reprendre une formule d’Aragon, l’avenir s’appelle alors le passé.

Confrontée à cette alternative, chaque

être humain et l’Humanité ont à faire le «bon choix», et à agir en

conséquence, de façon à écarter la régression, la dispersion, l’entropie du

système évolutif humain [entropie= dégradation énergétique], et à poursuivre,

par le chemin qui avance et par celui qui monte, tous deux parsemés

d’obstacles, la quête implicite ou consciente d’Omega.

Pour agir dans ce sens, toutes et tous nous avons besoin d’espoirs, ainsi que Teilhard le rappelle fréquemment. Sans espoir pas d’action, pas de création, pas d’action créatrice.

Cette exigence va très loin. Il nous faut par exemple être impérativement et totalement convaincus du caractère universel d’Omega, Omega se situant hors du Temps et de l’Espace et existant pourtant partout, pour tous et tout le temps. L’universalité d’Omega implique la possibilité du durable, du toujours, de l’éternel. Même la Mort n’a évidemment pas par définition cette universalité absolue. D’ailleurs, Il ne faut pas qu’elle l’ait: «Le Monde cesserait légitimement et infailliblement d’agir – par découragement – s’il prenait conscience (dans ses zones pensantes) d’aller à une Mort totale. Donc la mort totale n’existe pas.» [O.C, Tome VI, p 49 et «L’énergie humaine», Seuil, coll. Points-Sagesses, p 51].

La mort est relative: «Ce qui me passionne dans la vie, c’est de pouvoir collaborer à une œuvre, à une Réalité, plus durable que moi […] La mort, venant me toucher, laisse intactes ces Causes, ces Idées, ces Réalités, plus solides et précieuses que moi-même […] Alors pourquoi craindre et me désoler, si l’essentiel de ma vie n’est pas touché, - si le même dessin se prolonge, sans rupture, ni discontinuité ruineuse ?» [Lettre à sa sœur Marguerite du 13 novembre 1916, in «Genèse d’une pensée», Grasset, 1961, p 185]

Au fond de nous-mêmes, à la fois comme personne et comme être générique, voici le lieu où s’exerce la tension Omega. Dés 1919, Teilhard de Chardin décrit cette tension vers l’Universel Omega fait d’irréversibilité et d’éternité (ce qui est à peu près la même chose) : «Beaucoup d’hommes (il faudrait peut-être dire: tous les hommes, s’ils s’analysaient mieux) sentent le besoin et la faculté de saisir, dans le Monde, un Elément physique universel, qui les mette toujours et partout en relation avec l’Absolu, - en eux et autour d’eux.

Cet Elément, il se laisse entrevoir (par les consciences sensibles ou averties) comme une frange commune à l’extrémité de chacune des grandes opérations, ou directions principales, de notre vie.

a) Il soutient, et prolonge […] le sentiment que nous avons du Réel et de notre Réalité.

b) Il constitue la valeur essentielle, le noyau absolu, que, pour avoir le courage d’agir, nous avons besoin de sentir inclus dans chacun de nos actes.

c) Il représente la zone stable et incorruptible où nous nous réfugions hors des vicissitudes, des risques, de la fragilité, des pertes que nous éprouvons dans les couches immédiates de l’existence.» [«L’Elément universel», in «Ecrits du temps de la guerre», op.cit, p 401]

Et, en note de bas de page à l’alinéa C, Teilhard témoigne: «Personnellement […] je le sens distinctement – au point qu’il me semble que la Vie serait une contradiction concrète, qu’elle se tuerait elle-même en devenant consciente, si la réflexion nous faisait découvrir la totale contingence de nos opérations.» [ibid]

Un commentateur ne peut pas mieux synthétiser ce qui fait la force de la vision du monde et de l’homme de Teilhard pour tous les humains «croyants» ou «non-croyants» en Dieu. Toute transcendance résulte du besoin et, par la force d’Amour - par «amorisation» dit Teilhard -initie l’agir.

A l’autre bout de l’éventail philosophique par rapport à Teilhard, Alain Badiou par exemple peut écrire, partageant avec Teilhard un vocabulaire et une partie de ce qui se cache derrière ces mots: «Cet élément universel, que […] je reconnais dans l’amour, je le considère comme immanent. Mais le christianisme […] l’a surélevé et l’a recentré sur une puissance transcendante» [«Eloge de l’amour», Flammarion, 2009, p 58]. «Un amour véritable est celui qui triomphe durablement, parfois durement, des obstacles que l’espace, le monde et le temps lui proposent» [Ibid, p 35]. Teilhard de Chardin et Badiou, ce n’est pas du pareil au même, mais la convergence apparaît avec une interrogative évidence ; et c’est ainsi que Teilhard est grand ! [Merci à Alexandre Vialatte (1901-1971) qui clôturait rituellement ses chroniques de presse par la formule: «Et c’est ainsi qu’Allah est grand !»]

Trop grand pour l’Eglise de son temps. Son ami Théodore Monod [1902-2000] écrit: «Prôner que Dieu change, qu’il s’adapte à l’homme, que la Matière et l’Esprit font un, que la religion est en mutation, qu’il faut repenser la Foi et vivre la transcendance et la Lumière au Quotidien étaient des idées trop révolutionnaires pour ne pas inquiéter certains théologiens et pratiquants sclérosés» [«Pèlerin du désert», La table Ronde, 1999, p 49]. Cela les a effectivement tellement inquiété qu’ils ont toute sa vie interdit à l’obéissant Teilhard de publier ses écrits non strictement scientifiques.

[LA SUITE EST A LIRE ICI: http://rogergaraudy.blogspot.fr/2016/03/garaudy-et-la-transcendance-un-effort.html]

Alain Raynaud

© Texte déposé. Droits réservés